Base de connaissances

Stratégie de développement durable

Une charte énergétique est un document stratégique qui définit les objectifs et les principes d'une organisation, d'une commune, d'une région ou d'un pays en matière de gestion de l'énergie. Il sert d'orientation pour les décisions politiques, les investissements et les mesures dans le domaine de l'énergie. Voici quelques éléments clés que l'on retrouve souvent dans une charte énergétique :

- Objectifs de l'approvisionnement en énergie: Cela inclut des aspects tels que la sécurité d'approvisionnement, la durabilité et la stabilité des coûts. L'approvisionnement en énergie doit être aussi indépendant, stable et accessible à tous que possible.

- Promotion des énergies renouvelables: Un schéma directeur de l'énergie contient souvent l'objectif de réduire les combustibles fossiles et de miser sur les énergies renouvelables telles que le soleil, le vent et l'eau. Des objectifs concrets pour le développement des énergies renouvelables (p. ex. photovoltaïque, éolien) sont également souvent fixés.

- Protection du climat et réduction des émissions de CO₂: Une préoccupation majeure est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le schéma directeur définit dans quelle mesure les émissions doivent être réduites afin d'atteindre les objectifs climatiques (p. ex. zéro net d'ici 2050).

- Efficacité et préservation des ressources: L'efficacité énergétique et la gestion économe des ressources sont des aspects essentiels. Cela concerne aussi bien la consommation d'énergie dans les bâtiments que dans l'industrie et les transports.

- Innovation technologique: Le schéma directeur peut souligner l'importance de la promotion de la recherche et du développement dans les technologies de l'énergie et du stockage afin de trouver de nouvelles solutions plus durables.

- Aspects sociaux et économiques: Les modèles de développement durable sont souvent axés sur l'accessibilité financière de l'énergie pour tous les groupes de revenus et veillent à ce que le passage à un approvisionnement énergétique durable soit socialement acceptable.

- Éducation et sensibilisation: L'accent est mis sur l'information et la sensibilisation de la population à l'utilisation durable de l'énergie afin d'accroître l'engagement et l'acceptation de la transition énergétique.

Un tel modèle est donc une vision qui guide les mesures et les actions concrètes dans le domaine de l'énergie afin d'œuvrer pour un système énergétique respectueux de l'environnement, résilient et durable.

Qu'est-ce qu'une stratégie énergétique?Une stratégie énergétique est un plan d'action concret qui met en œuvre les objectifs de la charte énergétique. La stratégie définit les mesures à prendre, les responsables, le calendrier et les ressources nécessaires. Les éléments essentiels d'une stratégie énergétique typique sont les suivants :

- Mesures pour le développement des énergies renouvelables: La stratégie décrit des mesures concrètes pour augmenter la part des énergies renouvelables telles que le photovoltaïque, l'éolien et l'hydroélectricité. Il s'agit notamment d'incitations telles que des subventions, des tarifs de rachat ou des avantages fiscaux pour l'installation de systèmes photovoltaïques et d'autres technologies.

- Promotion de l'efficacité énergétique : Des mesures d'économie d'énergie et d'amélioration de l'efficacité dans les bâtiments, les transports et l'industrie sont décrites. Cela peut se faire par le biais de normes d'efficacité énergétique plus strictes, de programmes d'aide à la rénovation des bâtiments ou de nouvelles technologies telles que les réseaux intelligents et les compteurs intelligents.

- Réduction des émissions de CO₂ : Des mesures concrètes et des objectifs d'étape pour la réduction des émissions sont définis, par exemple par l'électrification dans les transports (par ex. l'e-mobilité) et la promotion de systèmes de chauffage respectueux du climat (par ex. les pompes à chaleur au lieu des chauffages au mazout ou au gaz).

- Indépendance énergétique et sécurité d'approvisionnement : Afin de garantir l'approvisionnement même lorsque les sources d'énergie sont variables, comme le soleil et le vent, le recours à des accumulateurs d'énergie, à des mesures de flexibilité ou à des capacités de réserve est pris en compte. La stratégie peut également inclure des mesures visant à décentraliser la production d'énergie et à développer le stockage d'énergie.

- Promouvoir l'innovation et la recherche : Les investissements dans la recherche et le développement de nouvelles technologies et de solutions de stockage sont essentiels pour continuer à faire avancer la transition énergétique. La stratégie définit souvent la manière dont la recherche publique et privée sera soutenue de manière ciblée.

- Investissements et financement : La planification financière est un élément essentiel de la stratégie. Elle détermine comment les fonds nécessaires pour les mesures prévues seront réunis - par exemple par des aides publiques, des investissements privés ou des fonds spéciaux pour la protection du climat et la transition énergétique.

- Éducation et sensibilisation : La stratégie énergétique peut inclure des programmes d'éducation et de relations publiques afin de sensibiliser la population et les entreprises à une utilisation plus durable de l'énergie et d'augmenter leur acceptation des changements. Cela peut se faire, par exemple, au moyen de séances d'information, de dépliants d'information ou d'autres événements.

- Suivi et contrôle des résultats : La stratégie énergétique contient des mécanismes permettant d'évaluer régulièrement les progrès réalisés. Il s'agit notamment d'indicateurs permettant de mesurer les progrès réalisés et d'ajustements planifiés si les objectifs ne sont pas atteints.

Un plan directeur est un instrument de planification central qui définit le développement spatial d'une région - comme une commune, un canton ou un pays - à long terme. Dans le contexte de la politique énergétique, le plan directeur est conçu pour définir les surfaces destinées à l'infrastructure énergétique et pour déterminer comment et où les projets énergétiques peuvent être réalisés dans la région. Voici les principaux aspects d'un plan directeur type :

- Définition des zones énergétiques et des sites: Le plan directeur définit les endroits où certains types d'infrastructures énergétiques peuvent être installés. Par exemple, des zones pourraient être définies pour les parcs solaires, les éoliennes, les centrales hydroélectriques ou les installations géothermiques. Le choix de ces zones tient souvent compte de facteurs tels que le potentiel des ressources, l'impact sur le paysage et la population.

- Coordination des intérêts: Un aspect essentiel du plan directeur est la coordination entre l'infrastructure énergétique et d'autres intérêts tels que la protection de la nature, l'agriculture, les zones résidentielles et l'industrie. Le plan veille à ce que les projets énergétiques soient en harmonie avec les autres utilisations agricoles, économiques ou sociales.

- Prise en compte de l'environnement et de la protection du climat: Afin de minimiser l'impact sur l'environnement, le plan directeur définit les mesures de protection à prendre en compte lors du développement d'infrastructures énergétiques. Il peut s'agir, entre autres, de prescriptions relatives à la protection de la nature, à la protection contre le bruit ou à la conception des installations énergétiques afin de préserver le paysage.

- Sécurité de l'approvisionnement et planification du réseau: Le plan peut également aborder les aspects liés à la sécurité de l'approvisionnement énergétique, par exemple en définissant des zones pour le stockage de l'énergie, les lignes à haute tension ou les réseaux d'approvisionnement afin de garantir le transport de l'énergie sur de longues distances.

- Développement urbain et besoins énergétiques: Le plan directeur intègre le développement attendu des villes et des communes afin d'évaluer les besoins énergétiques futurs et de prévoir l'infrastructure nécessaire. Il garantit ainsi que la croissance d'une région s'accompagne d'un approvisionnement énergétique fiable et durable.

- Calendrier et priorisation: Le plan directeur contient souvent aussi un cadre temporel et des priorités pour la mise en œuvre des projets. Cela permet une réalisation ordonnée, dans laquelle les sites et les mesures d'infrastructure les plus importants sont mis en œuvre en premier.

- Planification participative et relations publiques: Les plans directeurs sont généralement élaborés avec la participation du public et des groupes d'intérêts concernés, afin de garantir une large acceptation et de tenir compte des besoins et des préoccupations de la population.

- Suivi et adaptation: Le plan directeur est régulièrement réexaminé et, le cas échéant, adapté, car les conditions sociales, techniques et environnementales peuvent changer. Il reste ainsi flexible et peut réagir aux nouveaux développements.

Dans l'ensemble, le plan directeur constitue une base contraignante pour les futurs projets de construction et d'infrastructure dans le domaine de l'énergie et garantit que l'utilisation des surfaces est bien planifiée et durable.

L'accord bernois sur l'énergie (BEakom) permet de promouvoir le développement durable dans le domaine de l'énergie au sein des communes. Le canton conseille les communes dans la mise en œuvre de leur politique énergétique communale et les soutient financièrement.

Remarque: de nouveaux accords sur l'énergie ne seront plus conclus, car le BEakom a été remplacé en mai 2025 par le programme climatique bernois pour les communes. Les accords existants seront poursuivis jusqu'à fin 2025.

Le BEakom en bref :

- Engagement de la commune en faveur d'une politique durable et progressiste en matière d'énergie, de transports et d'environnement

- Accord volontaire sur l'énergie entre la commune et le canton de Berne

- Programme énergétique sur mesure pour la commune

- Soutien technique et financier du canton pour l'inventaire et la mise en œuvre de l'accord

Vos avantages du BEakom :

Votre commune bénéficie du soutien financier et des conseils du canton pour la mise en œuvre d'une politique énergétique communale progressiste. Pour ce faire, votre commune conclut avec le canton, sur une base volontaire, l'accord sur l'énergie bernoise (BEakom). L'objectif du BEakom est d'établir un programme énergétique sur mesure pour votre commune, sur la base duquel votre commune s'engage à mettre en œuvre des mesures volontaires à long terme dans le cadre du calendrier fixé.

Un programme énergétique sur mesure pour votre commune :

En fonction des possibilités et des besoins, votre commune décide elle-même de la mise en œuvre d'un programme énergétique concret. La structure modulaire du BEakom y veille. Lors du processus de décision, votre commune est accompagnée par un conseiller Cité de l'énergie et par le canton. L'élément central du BEakom est un catalogue de 30 mesures dans les domaines de la planification du développement et de l'aménagement du territoire, des bâtiments communaux, de l'approvisionnement en énergie, de la mobilité, de l'organisation interne et de la communication. Elles se basent sur le catalogue de mesures de Cité de l'énergie. Selon le niveau BEakom choisi, il y a plus ou moins de mesures obligatoires à remplir.

A ce jour, de nombreuses communes, petites et grandes, ont signé la convention de prestations BEakom. Les communes apportent ainsi une contribution qualitative et identifiable au développement durable du canton dans le domaine de l'énergie.

Pas à pas vers le BEakom

Vous trouverez ici des informations sur la procédure concrète et les points de contact.

La comptabilité énergétique dans les communes est un instrument structuré permettant de saisir, de surveiller et d'analyser systématiquement la consommation et les coûts énergétiques de tous les bâtiments, installations et infrastructures appartenant à la commune (par ex. écoles, bâtiments administratifs, éclairage public, stations d'épuration).

Les objectifs de la comptabilité énergétique communale sont

-

Créer la transparence sur la consommation et les coûts énergétiques de la commune.

-

Rendre l'évolution visibleen comparant les consommations et les coûts au fil du temps.

-

Identifier les potentiels d'optimisationafin de prendre des mesures ciblées pour économiser l'énergie et augmenter l'efficacité.

-

Soutenir les objectifs climatiques, par exemple dans le cadre de programmes Cité de l'énergie ou de stratégies climatiques locales.

La comptabilité énergétique fournit une base de décision importante pour les investissements (par ex. rénovations énergétiques, installations photovoltaïques) et aide à vérifier régulièrement l'avancement des mesures de protection de l'énergie et du climat et à les documenter vis-à-vis des autorités, de la population ou des organismes de subvention.

Une commission de l'énergie est un organe consultatif au sein d'une commune qui s'occupe des questions énergétiques et de la protection du climat. Elle soutient le conseil communal dans le développement, la mise en œuvre et le suivi des mesures de politique énergétique et climatique.

Les tâches typiques d'une commission de l'énergie sont :

-

Élaborer des propositions d'objectifs et de stratégies en matière de politique énergétique.

-

Accompagnement de projets dans le domaine de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de la mobilité durable.

-

Vérification et interprétation des données énergétiques, par exemple de la comptabilité énergétique.

-

Sensibiliser la population aux questions énergétiques et environnementales.

-

Soutien pour l'obtention de certifications telles que le label « Cité de l'énergie ».

La commission de l'énergie est souvent composée de conseillers communaux, de spécialistes et d'habitants engagés. Elle a généralement un rôle consultatif, tandis que la compétence décisionnelle revient au conseil communal.

Un(e) délégué(e) à l'énergie est un(e) spécialiste désigné(e) par la commune et responsable de la coordination et de la mise en œuvre des thèmes liés à l'énergie et à la protection du climat. Il ou elle soutient l'administration, le conseil communal et la commission de l'énergie dans la planification, l'exécution et le contrôle des mesures dans le domaine de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et du développement durable.

Les tâches typiques d'un responsable de l'énergie sont :

-

Suivi de la comptabilité énergétique communale.

-

Elaboration de bases pour les décisions en matière de politique énergétique.

-

Lancement et suivi de projets d'économie d'énergie et de réduction des émissions de CO₂.

-

Conseiller les autorités et les habitants des communes sur les questions énergétiques.

-

Suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre des objectifs énergétiques et climatiques (par exemple, les programmes Cité de l'énergie).

Le délégué à l'énergie fait office d'interlocuteur central pour les partenaires internes et externes dans le domaine de l'énergie et du climat. Selon la taille de la commune, ce rôle peut être tenu à titre bénévole, accessoire ou permanent.

Association Cité de l'énergie

L'association Cité de l'énergie se considère comme un centre de compétences pour la politique énergétique et climatique locale en Suisse. Depuis plus de 30 ans, elle réunit des communes suisses, des grandes villes aux petits villages de montagne, qui partagent la conviction que les défis dans le domaine de l'énergie et du climat peuvent être relevés grâce à un engagement local et continu.

Par le biais de son « programme Cité de l'énergie » , l'association responsable accompagne les communes sur la voie qui les mènera à devenir des protagonistes exemplaires, durables et innovants dans les domaines de l'énergie, du climat, des transports et de l'environnement. Pour ce faire, elle représente les intérêts des communes en matière de politique énergétique et climatique, met à leur disposition les conditions-cadres optimales, développe des outils ainsi que des aides actuelles à la mise en œuvre et leur offre un réseau complet. Outre le « programme Cité de l'énergie » , l'association de soutien Cité de l'énergie distingue également des écoles exemplaires en tant qu' « écoles de l'énergie » .

Les membres de l'association sont en premier lieu des villes et des communes, mais aussi d'autres collectivités de droit public, des personnes physiques et des personnes morales. Début 2021, l'association Cité de l'énergie comptera environ 660 communes et régions membres. Plus de 60% de la population suisse vit dans l'une des 460 Cités de l'énergie.

But de l'association

L'association a pour but de promouvoir une politique énergétique et climatique durable au niveau communal. Elle défend les intérêts des villes et des communes suisses en matière de politique énergétique, en Suisse et au niveau international. Elle s'engage pour une utilisation économe et judicieuse des ressources existantes et promeut l'utilisation des énergies renouvelables.

Le label Cité de l'énergie

Le label « Cité de l'énergie® » distingue une ville ou une commune qui a entrepris des efforts supérieurs à la moyenne dans le domaine de sa politique énergétique et climatique communale - en fonction des marges de manœuvre disponibles. Afin de confirmer la qualité et l'engagement continu de la commune, un ré-audit a lieu tous les quatre ans.

Objectif du label

- Bilan indépendant et continu de la politique énergétique - en tant qu'instrument de travail, de gestion et de contrôle - avec un impact public pour la ville

- Introduction de l'aspect gestion et qualité dans la politique énergétique et climatique communale, avec un ensemble de mesures sur mesure ainsi qu'une fonctionnalité de contrôle et de reporting.

- Concrétiser les préoccupations des initiatives dans le domaine du développement durable, comme les Sustainable Developement Goals, ou dans le domaine de la politique climatique, comme l'Alliance pour le climat ou le Covenant of Mayors.

- Mise en œuvre des objectifs de la stratégie énergétique 2050 et des stratégies énergétiques cantonales au niveau communal dans le cadre d'un processus durable à long terme.

- Aide à l'orientation pour les communes qui souhaitent s'engager sur la voie de la société à 2000 watts et mettre en œuvre des mesures correspondantes

Critères pour l'obtention du label Cité de l'énergie

Les possibilités d'action d'une commune en matière de politique énergétique et climatique dépendent fortement de sa taille et de sa structure ainsi que de ses compétences dans les domaines concernés. Cela signifie que le nombre de points nécessaires pour obtenir le label varie en conséquence.

La marge de manœuvre de la commune en matière de politique énergétique et climatique est divisée en 6 domaines prédéfinis/nécessaires et un 7e domaine optionnel :

- Planification du développement, aménagement du territoire

- Bâtiments communaux, installations

- Approvisionnement, élimination des déchets

- Mobilité

- Organisation interne

- Communication, coopération

- Adaptation au changement climatique (facultatif)

Niveaux de certification

Les communes, les villes ou les associations de communes obtiennent le label Cité de l'énergie lorsqu'elles ont mis en œuvre plus de 50 pour cent de leur marge de manœuvre. Pour obtenir la plus haute distinction, Cité de l'énergie or, une commune doit avoir un degré de réalisation d'au moins 75 pour cent. Le label Cité de l'énergie or est la plus haute distinction pour les villes et les communes qui s'engagent continuellement en faveur d'une utilisation efficace de l'énergie, des énergies renouvelables et de la protection du climat et qui remplissent des exigences particulièrement élevées. Tant le processus que les critères sont basés sur ceux du label Cité de l'énergie.

Les programmes de soutien dans le domaine de l'énergie constituent des incitations importantes pour faire progresser le développement des énergies renouvelables et l'utilisation de technologies efficaces. Ils incitent les ménages et les entreprises à investir dans des solutions durables qui, autrement, ne seraient pas intéressantes en raison de coûts initiaux élevés. Ils accélèrent ainsi la transition énergétique, encouragent l'innovation et contribuent à réduire les émissions à long terme et à atteindre les objectifs climatiques.

Le Confédération encourage le développement des installations photovoltaïques. L'organisme compétent en la matière est Pronovo - la contribution d'encouragement dépend du type et de la taille de l'installation photovoltaïque.

Le canton de Berne propose un programme d'encouragementcomplet qui couvre de nombreux domaines de la transition énergétique. Il soutient des mesures telles que le développement d'installations photovoltaïques, l'assainissement énergétique des bâtiments, le remplacement des chauffages fossiles par des systèmes renouvelables ainsi que des projets innovants dans le domaine de l'efficacité énergétique. Le canton met ainsi en place des incitations ciblées pour faire progresser la protection du climat et la durabilité, et facilite le passage des ménages et des entreprises à des technologies respectueuses de l'environnement.

En complément du programme d'encouragement cantonal, les programmes d'encouragement communaux jouent un rôle important, car ils peuvent répondre de manière spécifique aux besoins et aux conditions locales. Les communes peuvent promouvoir de manière ciblée des projets qui soutiennent par exemple l'installation de systèmes solaires thermiques, le développement de l'infrastructure d'e-mobilité ou l'assainissement énergétique des bâtiments. Ces programmes complètent les mesures cantonales, renforcent leur impact et créent des incitations supplémentaires pour faire avancer le tournant énergétique également au niveau local. La combinaison des aides cantonales et communales permet une participation aussi large que possible de la population et de l'économie.

Le site web "Francs Énergie" présente tous les programmes de soutien et les contributions en fonction de la commune de résidence.

Les mesures de sensibilisation dans le domaine de l'énergie sont des activités ciblées menées par les communes afin d'inciter et d'informer la population sur une utilisation plus consciente de l'énergie (renouvelable) et des ressources. Elles visent à promouvoir les connaissances en matière d'efficacité énergétique, de protection du climat, de comportements durables et d'exigences (légales) dans le domaine de l'énergie et à soutenir ainsi le changement social vers une Suisse climatiquement neutre.

Les mesures de sensibilisation typiques d'une commune sont:

- Organisation et réalisation de réunions d'information, de formations et de tables rondes sur l'énergie pour différents groupes cibles tels que les propriétaires, les commerçants ou les écoles sur des thèmes d'actualité.

- Mise en œuvre de mesures ciblées pour encourager le comportement d'économie d'énergie de la population - par exemple en publiant des conseils d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'électricité, les besoins en énergie de chauffage ou pour économiser l'eau dans la maison et le jardin.

- Promouvoir les services de conseil à la population, par exemple en proposant des conseils gratuits ou à prix réduit en matière d'énergie.

- Collaboration avec les acteurs locaux tels que les écoles, les associations et les entreprises afin d'ancrer les questions énergétiques dans la vie quotidienne.

- Rendre visibles les modèles au sein de la commune, par exemple en publiant des rapports sur les bâtiments rénovés de manière exemplaire ou sur l'utilisation de l'énergie renouvelable dans le bulletin communal ou d'autres canaux de communication tels que les sites web et les médias sociaux. Ceux-ci peuvent être utilisés pour informer régulièrement sur les thèmes de la politique énergétique et climatique.

Les mesures de sensibilisation sont un élément important de la politique énergétique communale. Elles complètent les mesures techniques et de planification et contribuent largement à la réalisation des objectifs de la politique énergétique. Dans de nombreuses communes, elles sont planifiées et mises en œuvre en étroite collaboration avec la commission de l'énergie, l'administration et des services spécialisés externes tels que le service public de conseil en énergie.

Le programme climatique bernois pour les communes, lancé en mai 2025, remplace le BEakom introduit en 2007. Le canton de Berne y soutient financièrement les 13 mesures suivantes dans les trois domaines du climat, du développement durable et de l'énergie :

- CL 01 : stratégie climatique communale

- CL 02 : travail de communication sur le climat

- CL 03 : projets de budget participatif

- DD 01 : évaluation de la situation du point de vue du développement durable

- DD 02 : lignes directrices communales sur le développement durable

- DD 03 : programme de législature (planification politique à moyen terme)

- DD 04 : monitoring et établissement de rapports sur le développement durable

- DD 05 : évaluation de la durabilité (ED)

- DD 06 : achats publics durables et respectueux du climat

- EN 01 : label Cité de l’énergie

- EN 02 : stratégie pour les bâtiments communaux durables

- EN 03 : gestion de la mobilité

- EN 04 : éclairage intelligent

La liste des conseillers est disponible avec le guide et d'autres informations sur www.be.ch/klimaprogramm .

Votre service public de conseil en énergie se chargera volontiers des premiers conseils et des premières clarifications.

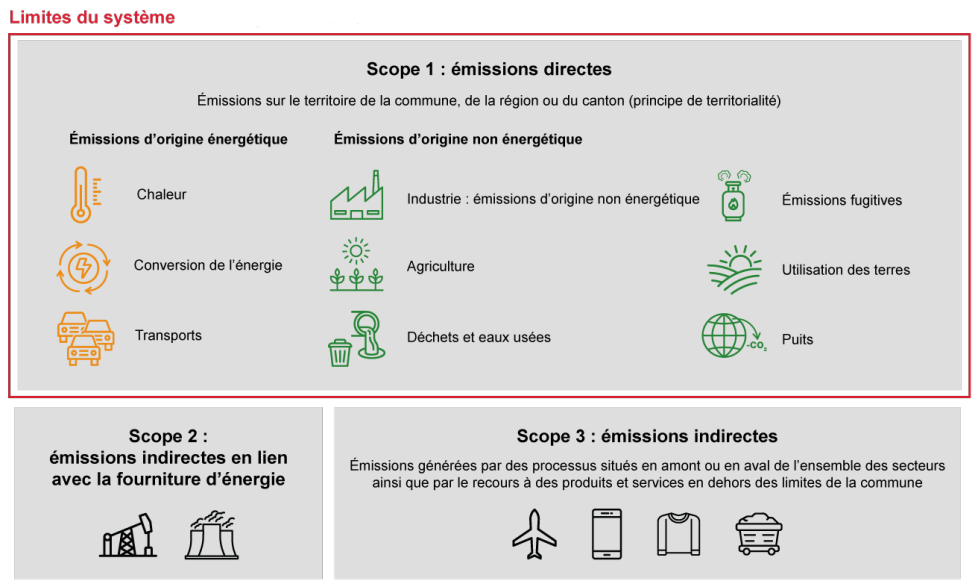

Pour garantir la comparabilité et pouvoir faire état d'un progrès, il faut ce que l'on appelle une limite du système.Sinon, on comparerait des pommes et des poires. Étant donné que les données utilisées dans le cockpit communal ont fait l'objet d'un bilan selon le principe territorial et que le facteur d'influence des communes est très local, le calcul du score s'est basé sur les émissions directes (scope 1, voir illustration ci-dessous).

Outre le CO2 les gaz à effet de serre tels que le méthane (CH4) le protoxyde d'azote (N2O) et les gaz synthétiques sont également pris en compte dans le bilan.

Bon à savoir

Outre les émissions directes, les activités menées dans le canton de Berne génèrent également des émissions indirectes de gaz à effet de serre, qui sont produites en dehors du canton. Elles comprennent les émissions indirectes pour la préparation et la mise à disposition de l'énergie (scope 2) ainsi que les émissions indirectes des processus en amont et en aval de tous les secteurs (scope 3). Elles comprennent également les émissions générées lors de la production de biens et de services pour le canton de Berne et sa population. En Suisse, ces émissions indirectes correspondent en moyenne à près d'une fois et demie les émissions directes.

Figure : Limite du système de la métrique climatique. Source : Guide de la métrique climatique de l'AUE

Données énergétiques

Les systèmes renouvelables pour le chauffage, l'eau chaude et l'électricité sont un élément central de la transition énergétique et de la protection du climat. Ils réduisent la consommation de combustibles fossiles comme le pétrole et le gaz et diminuent ainsi les émissions de CO₂ dans le secteur du bâtiment, qui représente une part importante de la consommation d'énergie. Les systèmes tels que les pompes à chaleur, le chauffage au bois ou les réseaux de chauffage urbain issus de sources renouvelables utilisent efficacement les ressources durables et préservent l'environnement et le porte-monnaie.

L'indicateur « Chaleur renouvelable » montre quelle est la part des systèmes de chauffage renouvelables dans une commune. Le Registre fédéral des bâtiments et des logements, qui est accessible au public , sert de base de données. Les données du Registre fédéral des bâtiments et des logements sont gérées et mises à jour par les communes elles-mêmes.

Les communes jouent un rôle décisif dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, car de nombreuses mesures pertinentes peuvent être mises en œuvre directement au niveau local. Des domaines tels que le secteur du bâtiment, les transports, la gestion des déchets et l'approvisionnement en énergie offrent un grand potentiel de réduction des émissions.

Dans l'indicateur « émissions de gaz à effet de serre », on a considéré celles qui sont directement émises au sein d'une commune par la production de chaleur (scope 1). Les valeurs de la plateforme de données énergétiques et climatiques du canton de Berne.Seules les émissions des secteurs « Ménages » et « Réseaux de chaleur » ont été utilisées, sans inclure les émissions des secteurs “Industrie” et « Services », afin de garantir la comparabilité et de représenter les secteurs sur lesquels une commune peut exercer une influence.

Le développement des installations photovoltaïques est un indicateur important de l'avancement de la transition énergétique. Il montre dans quelle mesure l'énergie solaire est déjà utilisée dans une région et donne des indications sur l'acceptation locale des énergies renouvelables. Une valeur élevée indique une intégration réussie du photovoltaïque, tandis que des valeurs faibles montrent un potentiel d'amélioration. Cet indicateur est particulièrement pertinent, car il met en relation la puissance installée et la population, ce qui permet une comparaison directe entre des communes de tailles différentes.

La plateforme solaire du Seeland, qui recueille depuis plusieurs années des données sur la puissance installée des installations photovoltaïques, le courant solaire produit et calcule sur cette base la part de courant solaire au sein d'une commune, sert de base de données.

Faits rapides sur l'énergie

Le pourcentage de véhicules à propulsion renouvelable (par exemple électriques, hybrides ou à hydrogène) est un indicateur clé des progrès réalisés en matière de mobilité durable. Elle montre à quel point la transition des carburants fossiles vers des modes de propulsion plus respectueux du climat progresse dans une commune. Une part croissante réduit non seulement les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques, mais favorise également l'indépendance vis-à-vis des énergies fossiles.

La plateforme de données énergétiques et climatiques du canton de Berne sert de base de données.

La variation des émissions de gaz à effet de serre (GES) dues à la production de chaleur dans le scope 1 est un indicateur important pour évaluer les progrès de la décarbonisation du secteur du chauffage. Il montre l'efficacité de mesures telles que le développement de systèmes de chauffage renouvelables, la rénovation énergétique des bâtiments et le passage à des technologies de chauffage moins émettrices, car elles ont un impact direct sur les émissions de GES émises.

Une valeur en baisse indique une réduction réussie des combustibles fossiles comme le pétrole ou le gaz et signale des progrès dans la protection du climat. Cet indicateur est particulièrement pertinent, car la production de chaleur, qui représente près d'un quart des émissions totales de GES, a un impact direct sur la réalisation des objectifs climatiques nationaux et locaux.

Calcul de la variation des émissions de GES dues à la production de chaleur de 2024 par rapport à celles de l'année de référence 2020.

Le tarif de rachat de l'électricité produite par les installations photovoltaïques (électricité PV) indique combien d'argent les exploitants d'installations PV reçoivent pour le surplus d'électricité solaire qu'ils injectent dans le réseau public. Un tarif de rachat attractif favorise l'utilisation des énergies renouvelables en augmentant l'incitation financière à l'installation et à l'exploitation d'installations PV.

Le garantie d'origine (GO) est un document qui atteste qu'une certaine quantité d'électricité a été produite à partir de sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire, éolienne ou hydraulique. Ces garanties permettent aux entreprises et aux consommateurs de couvrir leurs besoins en électricité avec de l'énergie provenant de sources durables et de contribuer ainsi à la promotion de la transition énergétique.

Les tarifs de retour, y compris les GO, de l'année 2024, qui peuvent être consultés ici , servent de base de données.

La puissance installée des systèmes photovoltaïques (PV) dans une commune est un indicateur central du développement des énergies renouvelables au niveau local. Elle montre dans quelle mesure la commune - en collaboration avec des acteurs privés et commerciaux - mise sur l'énergie solaire pour couvrir durablement ses propres besoins en électricité et réduire les émissions de CO₂.

Cet indicateur permet

-

Mesurer les progrès réalisés dans le développement de l'énergie solaire au fil du temps.

-

Comparaison avec d'autres communes ou benchmarks suprarégionaux (par exemple dans le cadre de programmes Cité de l'énergie).

-

Évaluation de la contribution de la commune aux objectifs climatiques nationaux et cantonaux.

-

Identification des potentielsafin de développer de manière ciblée d'autres mesures de promotion des installations photovoltaïques.

Une augmentation de la puissance photovoltaïque installée montre l'engagement de la commune en faveur d'un approvisionnement énergétique décentralisé et renouvelable et renforce son rôle de modèle vis-à-vis de la population et de l'économie.

La puissance installée des systèmes PV dans une commune n'est utilisée qu'à titre d'information et n'est pas prise en compte dans l'évaluation.

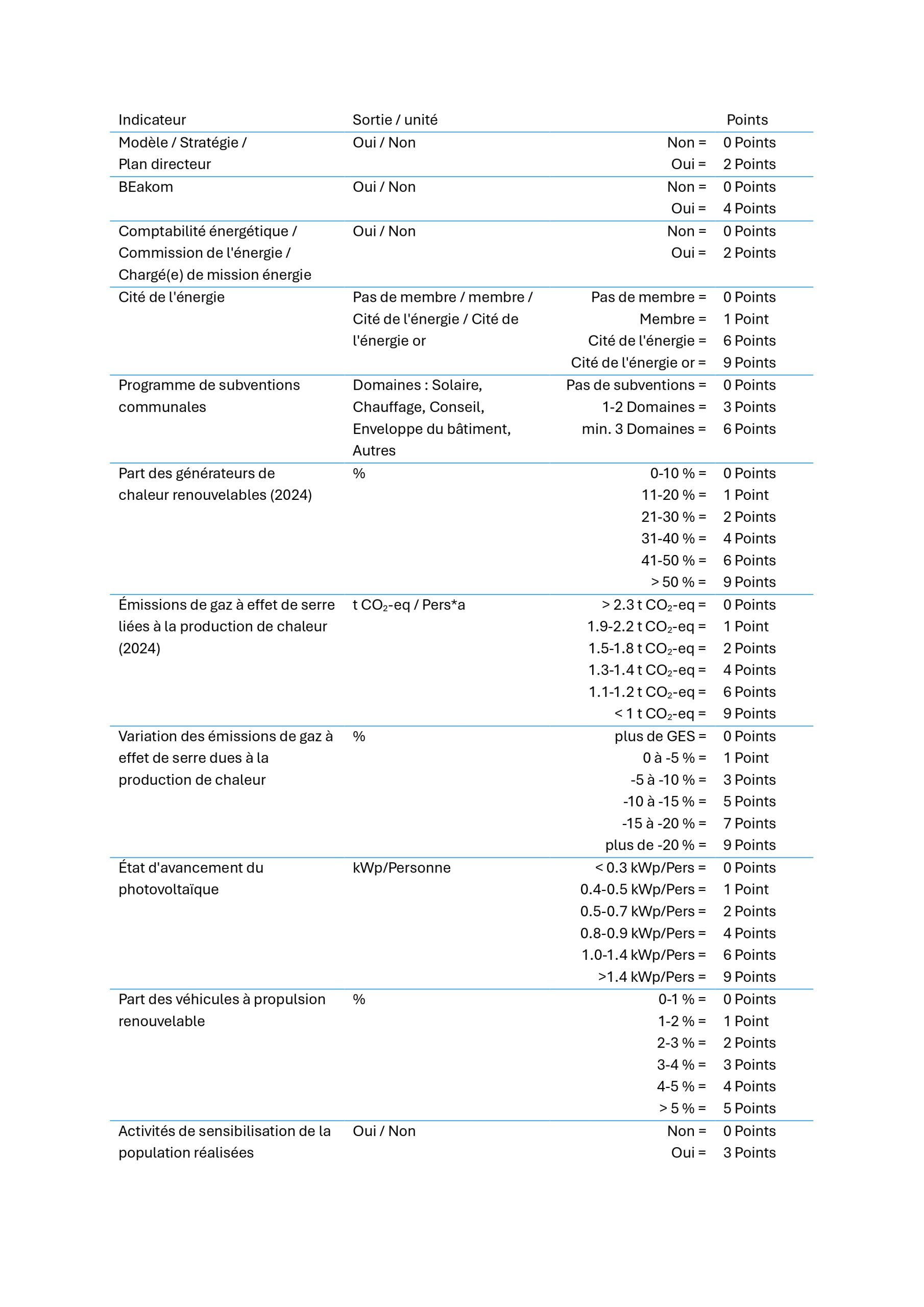

Grille d'évaluation