Wissensdatenbank

Nachhaltigkeitsstrategie

Ein Leitbild Energie ist ein strategisches Dokument, das die Ziele und Grundsätze einer Organisation, Gemeinde, Region oder eines Landes für den Umgang mit Energie festlegt. Es dient als Orientierung für politische Entscheidungen, Investitionen und Massnahmen im Energiebereich. Hier sind einige zentrale Elemente, die oft in einem Leitbild Energie zu finden sind:

- Ziele der Energieversorgung: Darunter fallen Aspekte wie Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit und Kostenstabilität. Die Energieversorgung soll möglichst unabhängig, stabil und für alle zugänglich sein.

- Förderung erneuerbarer Energien: Ein Leitbild Energie enthält oft das Ziel, fossile Brennstoffe zu reduzieren und auf erneuerbare Energien wie Sonne, Wind und Wasser zu setzen. Auch konkrete Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien (z.B. Photovoltaik, Windkraft) werden häufig festgelegt.

- Klimaschutz und CO₂-Reduktion: Ein wichtiges Anliegen ist die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Das Leitbild legt fest, wie stark die Emissionen gesenkt werden sollen, um die Klimaziele (z.B. Netto-Null bis 2050) zu erreichen.

- Effizienz und Ressourcenschonung: Energieeffizienz und sparsamer Umgang mit Ressourcen sind zentrale Aspekte. Dies betrifft sowohl den Energieverbrauch in Gebäuden als auch in der Industrie und im Verkehr.

- Technologische Innovation: Das Leitbild kann betonen, wie wichtig die Förderung von Forschung und Entwicklung in Energie- und Speichertechnologien ist, um neue, nachhaltigere Lösungen zu finden.

- Soziale und wirtschaftliche Aspekte: In einem Leitbild wird oft auch die Erschwinglichkeit von Energie für alle Einkommensgruppen thematisiert und darauf geachtet, dass die Umstellung auf eine nachhaltige Energieversorgung sozial verträglich gestaltet wird.

- Bildung und Bewusstsein: Es wird Wert darauf gelegt, die Bevölkerung über den nachhaltigen Umgang mit Energie zu informieren und aufzuklären, um das Engagement und die Akzeptanz für die Energiewende zu erhöhen.

Ein solches Leitbild ist daher eine Vision, die konkrete Massnahmen und Handlungsschritte im Energiebereich anleitet, um auf ein umweltfreundliches, resilientes und zukunftsfähiges Energiesystem hinzuarbeiten.

Eine Energiestrategie ist ein konkreter Handlungsplan, der die Ziele des Energie-Leitbilds umsetzt. In der Strategie wird festgelegt, welche Massnahmen ergriffen werden, wer verantwortlich ist und welche Zeitpläne und Ressourcen dafür benötigt werden. Wesentliche Bestandteile einer typischen Energiestrategie sind:

- Massnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energie: Die Strategie beschreibt konkrete Schritte, um den Anteil an erneuerbaren Energien wie Photovoltaik, Windkraft und Wasserkraft zu erhöhen. Dazu zählen Anreize wie Subventionen, Einspeisetarife oder Steuervergünstigungen für die Installation von PV-Anlagen und anderen Technologien.

- Förderung von Energieeffizienz: Energieeinsparmassnahmen und Effizienzsteigerungen in Gebäuden, Verkehr und Industrie werden beschrieben. Dies kann durch strengere Energieeffizienzstandards, Förderprogramme zur Gebäudesanierung oder neue Technologien wie Smart Grids und smarte Zähler erfolgen.

- Reduktion von CO₂-Emissionen: Konkrete Massnahmen und Etappenziele für die Reduzierung der Emissionen werden festgelegt, beispielsweise durch Elektrifizierung im Verkehr (z.B. E-Mobilität) und die Förderung von klimafreundlichen Heizungssystemen (z.B. Wärmepumpen anstelle von Öl- oder Gasheizungen).

- Energieunabhängigkeit und Versorgungssicherheit: Um die Versorgung auch bei wechselhaften Energiequellen wie Sonne und Wind zu gewährleisten, wird der Einsatz von Energiespeichern, Flexibilitätsmassnahmen oder Reservekapazitäten berücksichtigt. Die Strategie kann auch Massnahmen zur Dezentralisierung der Energieproduktion und den Aufbau von Energiespeichern umfassen.

- Förderung von Innovation und Forschung: Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer Technologien und Speicherlösungen sind entscheidend, um die Energiewende weiter voranzutreiben. Die Strategie legt oft fest, wie öffentliche und private Forschung gezielt unterstützt wird.

- Investitionen und Finanzierung: Ein wesentlicher Teil der Strategie ist die finanzielle Planung. Sie legt fest, wie die notwendigen Mittel für die geplanten Massnahmen aufgebracht werden – beispielsweise durch staatliche Förderungen, private Investitionen oder spezielle Fonds für Klimaschutz und Energiewende.

- Bildung und Sensibilisierung: Die Energiestrategie kann Bildungsprogramme und Öffentlichkeitsarbeit beinhalten, um die Bevölkerung und Unternehmen für einen nachhaltigeren Umgang mit Energie zu sensibilisieren und deren Akzeptanz für Veränderungen zu erhöhen. Dies kann z.B. mittels Infoveranstaltungen, Infoflyern oder anderen Events erfolgen.

- Monitoring und Erfolgskontrolle: Die Energiestrategie enthält Mechanismen zur regelmässigen Überprüfung der Fortschritte. Dazu gehören Kennzahlen, mit denen sich der Fortschritt messen lässt, sowie geplante Anpassungen, wenn die Ziele nicht erreicht werden.

Ein Richtplan ist ein zentrales Planungsinstrument, das die räumliche Entwicklung eines Gebiets – wie einer Gemeinde, eines Kantons oder eines Landes – langfristig festlegt. Im Kontext der Energiepolitik ist der Richtplan darauf ausgelegt, Flächen für die Energieinfrastruktur zu definieren und festzulegen, wie und wo Energieprojekte in der Region realisiert werden können. Hier sind die Hauptaspekte eines typischen Richtplans:

- Festlegung von Energiezonen und Standorten: Der Richtplan definiert, wo bestimmte Arten von Energieinfrastruktur errichtet werden dürfen. Beispielsweise könnten Gebiete für Solarparks, Windkraftanlagen, Wasserkraftwerke oder Geothermie-Anlagen festgelegt werden. Die Auswahl dieser Zonen berücksichtigt oft Faktoren wie das Potenzial der Ressourcen, die Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die Bevölkerung.

- Koordination von Interessen: Ein wesentlicher Aspekt des Richtplans ist die Abstimmung zwischen Energieinfrastruktur und anderen Interessen wie Naturschutz, Landwirtschaft, Wohngebieten und Industrie. Der Plan sorgt dafür, dass Energieprojekte in Einklang mit anderen landwirtschaftlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Nutzungen stehen.

- Berücksichtigung der Umwelt und des Klimaschutzes: Um die Umweltauswirkungen zu minimieren, legt der Richtplan fest, welche Schutzmassnahmen bei der Entwicklung von Energieinfrastrukturen zu berücksichtigen sind. Dies kann unter anderem Vorschriften für den Naturschutz, Lärmschutz oder die Gestaltung von Energieanlagen beinhalten, um die Landschaft zu schonen.

- Versorgungssicherheit und Netzplanung: Der Plan kann auch Aspekte zur Sicherung der Energieversorgung behandeln, etwa durch die Festlegung von Flächen für Energiespeicher, Hochspannungsleitungen oder Versorgungsnetze, um den Transport von Energie über weite Strecken zu gewährleisten.

- Siedlungsentwicklung und Energiebedarf: Der Richtplan integriert die erwartete Entwicklung von Städten und Gemeinden, um den künftigen Energiebedarf abzuschätzen und die erforderliche Infrastruktur einzuplanen. So wird sichergestellt, dass mit dem Wachstum einer Region die Energieversorgung zuverlässig und nachhaltig gewährleistet bleibt.

- Zeitplan und Priorisierung: Der Richtplan enthält oft auch einen zeitlichen Rahmen und Priorisierungen für die Umsetzung der Projekte. Dies ermöglicht eine geordnete Realisierung, bei der zuerst die wichtigsten Standorte und Infrastrukturmassnahmen umgesetzt werden.

- Partizipative Planung und Öffentlichkeitsarbeit: Richtpläne entstehen in der Regel unter Einbeziehung der Öffentlichkeit sowie relevanter Interessengruppen, um eine breite Akzeptanz zu gewährleisten und die Bedürfnisse und Bedenken der Bevölkerung zu berücksichtigen.

- Überwachung und Anpassung: Da sich gesellschaftliche, technische und umweltbezogene Rahmenbedingungen ändern können, wird der Richtplan regelmässig überprüft und gegebenenfalls angepasst. So bleibt er flexibel und kann auf neue Entwicklungen reagieren.

Insgesamt bildet der Richtplan eine verbindliche Grundlage für künftige Bau- und Infrastrukturprojekte im Energiebereich und stellt sicher, dass die Nutzung von Flächen gut geplant und nachhaltig erfolgt

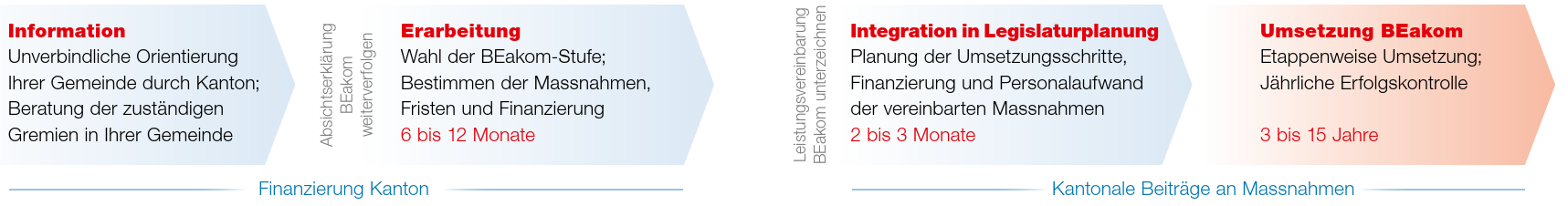

Mit dem Berner Energieabkommen (BEakom) wird die Nachhaltige Entwicklung im Energiebereich in den Gemeinden gefördert. Der Kanton berät die Gemeinden bei der Umsetzung der kommunalen Energiepolitik und unterstützt sie finanziell.

Hinweis: neue Energieabkommen, werden nicht mehr getroffen, da das BEakom im Mai 2025 vom Berner Klimaprogramm für Gemeinden abgelöst wurde. Bestehende Abkommen werden noch bis Ende 2025 weitergeführt.

Das BEakom in Kürze:

- Bekenntnis der Gemeinde zu einer nachhaltigen und fortschrittlichen Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

- Freiwilliges Energieabkommen der Gemeinde mit dem Kanton Bern

- Massgeschneidertes Energieprogramm für die Gemeinde

- Fachliche und finanzielle Unterstützung des Kantons bei der Bestandsaufnahme und Umsetzung des Abkommens

Ihr Nutzen des BEakom:

Ihre Gemeinde wird bei der Umsetzung einer fortschrittlichen kommunalen Energiepolitik durch den Kanton beratend und finanziell unterstützt. Dazu schliesst Ihre Gemeinde mit dem Kanton auf freiwilliger Basis das Berner Energieabkommen – kurz BEakom – ab. Ziel des BEakom ist es, ein massgeschneidertes Energieprogramm für Ihre Gemeinde aufzustellen, aufgrund dessen sich Ihre Gemeinde verpflichtet, längerfristig freiwillige Massnahmen innerhalb des vorgegebenen Zeitplans umzusetzen.

Ein massgeschneidertes Energieprogramm für Ihre Gemeinde:

Mit Blick auf die Möglichkeiten und Bedürfnisse entscheidet Ihre Gemeinde selber, was für ein konkretes Energieprogramm umgesetzt wird. Dafür sorgt der modulare Aufbau des BEakom. Im Entscheidfindungsprozess wird Ihre Gemeinde durch einen Energiestadt-Berater sowie den Kanton begleitet. Kernstück des BEakom ist ein Katalog mit 30 Massnahmen aus den Bereichen Entwicklungs- und Raumplanung, Kommunale Gebäude, Energieversorgung, Mobilität, interne Organisation und Kommunikation. Sie basieren auf dem Massnahmenkatalog von Energiestadt. Je nach gewählter BEakom-Stufe sind mehr oder weniger Pflichtmassnahmen zu erfüllen.

Bis heute haben viele kleine und grosse Gemeinden die BEakom-Leistungsvereinbarung unterzeichnet. Dadurch leisten die Gemeinden einen qualitativen und identifizierbaren Beitrag an die Nachhaltige Entwicklung des Kantons im Energiebereich.

Schritt für Schritt zum BEakom

Finden Sie hier Informationen zum konkreten Vorgehen und den Anlaufstellen.

Die Energiebuchhaltung in Gemeinden ist ein strukturiertes Instrument zur systematischen Erfassung, Überwachung und Analyse des Energieverbrauchs und der Energiekosten aller gemeindeeigenen Gebäude, Anlagen und Infrastrukturen (z. B. Schulen, Verwaltungsgebäude, Strassenbeleuchtung, Kläranlagen).

Ziele der kommunalen Energiebuchhaltung sind:

-

Transparenz schaffen über den Energieverbrauch und die Energiekosten der Gemeinde.

-

Entwicklung sichtbar machen, indem Verbräuche und Kosten im Zeitverlauf verglichen werden.

-

Optimierungspotenziale erkennen, um gezielt Massnahmen zur Energieeinsparung und Effizienzsteigerung einzuleiten.

-

Klimaziele unterstützen, etwa im Rahmen von Energiestadt-Programmen oder lokalen Klimastrategien.

Die Energiebuchhaltung liefert eine wichtige Entscheidungsgrundlage für Investitionen (z. B. energetische Sanierungen, Photovoltaikanlagen) und hilft, den Fortschritt bei Energie- und Klimaschutzmassnahmen regelmässig zu überprüfen und gegenüber Behörden, Bevölkerung oder Förderstellen zu dokumentieren.

Eine Energiekommission ist ein beratendes Gremium innerhalb einer Gemeinde, das sich mit Energiefragen und Klimaschutzthemen befasst. Sie unterstützt den Gemeinderat bei der Entwicklung, Umsetzung und Überwachung von energie- und klimapolitischen Massnahmen.

Typische Aufgaben einer Energiekommission sind:

-

Erarbeitung von Vorschlägen für energiepolitische Ziele und Strategien.

-

Begleitung von Projekten im Bereich Energieeffizienz, erneuerbare Energien und nachhaltige Mobilität.

-

Überprüfung und Interpretation von Energiedaten, zum Beispiel aus der Energiebuchhaltung.

-

Sensibilisierung der Bevölkerung für Energie- und Umweltthemen.

-

Unterstützung bei der Erreichung von Zertifizierungen wie z. B. dem Label "Energiestadt".

Die Energiekommission setzt sich häufig aus Gemeinderäten, Fachpersonen und engagierten Einwohnerinnen und Einwohnern zusammen. Sie hat in der Regel eine beratende Funktion, während die Entscheidungskompetenz beim Gemeinderat liegt.

Ein Energiebeauftragter ist eine von der Gemeinde bestimmte Fachperson, die für die Koordination und Umsetzung von Energie- und Klimaschutzthemen verantwortlich ist. Er oder sie unterstützt die Verwaltung, den Gemeinderat und die Energiekommission bei der Planung, Ausführung und Kontrolle von Massnahmen im Bereich Energieeffizienz, erneuerbare Energien und nachhaltige Entwicklung.

Typische Aufgaben eines Energiebeauftragten sind:

-

Betreuung der kommunalen Energiebuchhaltung.

-

Erarbeitung von Grundlagen für energiepolitische Entscheide.

-

Initiierung und Begleitung von Projekten zur Energieeinsparung und CO₂-Reduktion.

-

Beratung von Gemeindebehörden und -einwohnern zu Energiethemen.

-

Überwachung des Fortschritts bei der Umsetzung von Energie- und Klimazielen (z. B. Energiestadt-Programme).

Der Energiebeauftragte fungiert als zentrale Ansprechperson für interne und externe Partner im Bereich Energie und Klima. Je nach Grösse der Gemeinde kann diese Rolle ehrenamtlich, nebenamtlich oder als feste Stelle geführt werden.

Trägerverein Energiestadt

Der Trägerverein Energiestadt versteht sich als Kompetenzzentrum für lokale Energie- und Klimapolitik in der Schweiz. Seit über 30 Jahren vereint er Schweizer Gemeinden, von grossen Städten bis zu kleinen Bergdörfern, welche die Überzeugung teilen, dass die Herausforderungen im Energie- und Klimabereich durch ein lokales, kontinuierliches Engagement gemeistert werden können.

Über sein «Programm Energiestadt» begleitet der Trägerverein die Gemeinden auf dem Weg zu vorbildlichen, nachhaltigen und innovativen Protagonisten in den Bereichen Energie, Klima, Verkehr und Umwelt. Er vertritt dabei die energie- und klimapolitischen Interessen der Gemeinden, stellt ihnen die optimalen Rahmenbedingungen zur Verfügung, entwickelt Werkzeuge sowie aktuelle Umsetzungshilfen und bietet ihnen ein umfassendes Netzwerk an. Neben dem «Programm Energiestadt» zeichnet der Trägerverein Energiestadt auch vorbildliche Schulen als «Energieschulen» aus.

Mitglieder des Vereins sind in erster Linie Städte und Gemeinden, aber auch weitere öffentlich-rechtliche Körperschaften, natürliche und juristische Personen. Der Trägerverein Energiestadt zählt per Anfang 2021 rund 660 Mitglied-Gemeinden und -Regionen. Über 60% der Schweizer Bevölkerung lebt in einer der gut 460 Energiestädte.

Vereinszweck

Zweck des Vereines ist die Förderung einer nachhaltigen Energie- und Klimapolitik auf kommunaler Ebene. Er vertritt dabei in der Schweiz und auf internationaler Ebene die energiepolitischen Interessen der Schweizer Städte und Gemeinden. Er setzt sich ein für eine sparsame und sinnvolle Verwendung bestehender Ressourcen und fördert die Anwendung von erneuerbaren Energien.

Das Label Energiestadt

Das Label «Energiestadt®» zeichnet eine Stadt oder Gemeinde aus, welche überdurchschnittliche Anstrengungen im Bereich ihrer kommunalen Energie- und Klimapolitik – in Abhängigkeit der vorhandenen Handlungsspielräume – unternommen hat. Um die Qualität und das kontinuierliche Engagement der Gemeinde zu bestätigen, findet alle vier Jahre ein Re-Audit statt.

Zielsetzung des Labels

- Unabhängige, kontinuierliche energiepolitische Standortbestimmung – als Arbeits-, Führungs- und Controlling-Instrument – mit Öffentlichkeitswirkung für die Stadt

- Einführung des Managements- und Qualitätsaspektes in die kommunale Energie- und Klimapolitik mit einem massgeschneiderten Massnahmenpaket sowie einer Kontroll- und Reportingfunktionalität

- Konkretisierung der Anliegen von Initiativen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung, wie den Sustainable Developement Goals, oder im Bereich der Klimapolitik, wie des Klimabündnisses oder des Covenant of Mayors.

- Umsetzung der Ziele der Energiestrategie 2050 sowie kantonaler Energiestrategien auf kommunaler Ebene im Rahmen eines nachhaltigen, langfristig wirkenden Prozesses

- Orientierungshilfe für Gemeinden, die sich auf den Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft begeben und entsprechende Massnahmen umsetzen möchten

Kriterien für den Erhalt des Labels Energiestadt

Die energie- und klimapolitischen Handlungsmöglichkeiten einer Gemeinde sind stark abhängig von ihrer Grösse und Struktur sowie von den Kompetenzen in den relevanten Bereichen. D.h. dass die zur Erteilung des Labels notwendige Punktzahl entsprechend variiert.

Der energie- und klimapolitische Handlungsspielraum der Gemeinde ist in 6 vorgegebene/erforderliche Bereiche und einen optionalen 7. Bereich unterteilt:

- Entwicklungsplanung, Raumordnung

- Kommunale Gebäude, Anlagen

- Versorgung, Entsorgung

- Mobilität

- Interne Organisation

- Kommunikation, Kooperation

- Anpassung an den Klimawandel (optional)

Zertifizierungsstufen

Gemeinden, Städte oder Gemeindeverbünde erhalten das Label Energiestadt, wenn sie mehr als 50 Prozent ihrer Handlungsspielräume umgesetzt haben. Für die höchste Auszeichnung, Energiestadt Gold, benötigt eine Gemeinde einen Erfüllungsgrad von mindestens 75 Prozent. Das Label Energiestadt Gold ist die höchste Auszeichnung für Städte und Gemeinden, die sich kontinuierlich für eine effiziente Nutzung von Energie, erneuerbare Energien und Klimaschutz engagieren und besonders hohe Anforderungen erfüllen. Sowohl der Prozess als auch die Kriterien basieren auf denjenigen des Labels Energiestadt.

Förderprogramme im Energiebereich setzen wichtige Anreize, um den Ausbau erneuerbarer Energien und die Nutzung effizienter Technologien voranzutreiben. Sie motivieren Haushalte und Unternehmen, in nachhaltige Lösungen zu investieren, die sonst aufgrund hoher Anfangskosten unattraktiv wären. So beschleunigen sie die Energiewende, fördern Innovationen und helfen, langfristig Emissionen zu senken und Klimaziele zu erreichen.

Der Bund fördert den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen. Die zuständige Stelle dafür ist Pronovo - der Förderbeitrag ist abhängig von der Art und Grösse der Photovoltaik-Anlage.

Der Kanton Bern bietet ein umfassendes Förderprogramm, das zahlreiche Bereiche der Energiewende abdeckt. Es unterstützt Massnahmen wie den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen, die energetische Sanierung von Gebäuden, den Ersatz von fossilen Heizungen hin zu erneuerbaren Systemen sowie innovative Projekte im Bereich Energieeffizienz. Damit setzt der Kanton gezielte Anreize, um Klimaschutz und Nachhaltigkeit voranzutreiben, und erleichtert Haushalten und Unternehmen den Umstieg auf umweltfreundliche Technologien.

In Ergänzung zum kantonalen Förderprogramm spielen kommunale Förderprogramme eine wichtige Rolle, da sie spezifisch auf die lokalen Bedürfnisse und Gegebenheiten eingehen können. Gemeinden können gezielt Projekte fördern, die beispielsweise die Installation von Solarthermieanlagen, den Ausbau der E-Mobilitätsinfrastruktur oder die energetische Sanierung von Gebäuden unterstützen. Diese Programme ergänzen die kantonalen Massnahmen, verstärken deren Wirkung und schaffen zusätzliche Anreize, um die Energiewende auch auf lokaler Ebene voranzutreiben. Durch die Kombination von kantonalen und kommunalen Förderungen wird eine möglichst breite Beteiligung der Bevölkerung und Wirtschaft ermöglicht.

Auf der Website "Energiefranken" werden alle Förderprogramme und Beiträge in Abhängigkeit der Wohngemeinde aufgeführt.

Sensibilisierungsmassnahmen im Energiebereich sind gezielte Aktivitäten von Gemeinden, um die Bevölkerung für einen bewussteren Umgang mit (erneuerbarer) Energie und Ressourcen zu gewinnen und zu informieren. Sie zielen darauf ab, das Wissen über Energieeffizienz, Klimaschutz, nachhaltige Verhaltensweisen und (gesetzliche) Anforderungen im Energiebereich zu fördern und somit den gesellschaftlichen Wandel auf dem Weg zu einer klimaneutralen Schweiz zu unterstützen.

Typische Sensibilisierungsmassnahmen einer Gemeinde sind:

- Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen, Schulungen und Energiestammtischen für unterschiedliche Zielgruppen wie Hausbesitzende, Gewerbetreibende oder Schulen zu aktuellen Themen.

- Umsetzung von gezielten Massnahmen, um das Energiesparverhalten der Bevölkerung zu fördern – beispielsweise durch Veröffentlichung von Energiespartipps zur Reduktion des Stromverbrauchs, des Heizenergiebedarfs oder zum Wassersparen im Haus und im Garten.

- Förderung von Beratungsangeboten für die Bevölkerung, etwa durch die Vermittlung von kostenlosen oder vergünstigten Energieberatungen.

- Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren wie Schulen, Vereinen und Betrieben zur Verankerung von Energiethemen im Alltag.

- Sichtbarmachung von Vorbildern innerhalb der Gemeinde, z. B. durch Berichte über vorbildlich sanierte Gebäude oder erneuerbare Energienutzung im Gemeindeblatt oder anderen Kommunikationskanälen wie Websites und soziale Medien. Diese können genutzt werden um regelmässig über energie- und klimapolitische Themen zu informieren.

Sensibilisierungsmassnahmen sind ein wichtiger Bestandteil der kommunalen Energiepolitik. Sie ergänzen technische und planerische Massnahmen und tragen wesentlich zur Erreichung energiepolitischer Ziele bei. In vielen Gemeinden werden sie in enger Zusammenarbeit mit der Energiekommission, der Verwaltung und externen Fachstellen wie der öffentlichen Energieberatungsstelle geplant und umgesetzt.

Das im Mai 2025 gelaunchte Berner Klimaprogramm für Gemeinden löst das 2007 eingeführte BEakom ab. Der Kanton Bern unterstützt dabei in den drei Bereichen Klima, nachhaltige Entwicklung und Energie folgenden 13 Massnahmen finanziell:

- KL_01 Kommunale Klimastrategie

- KL_02 Klimakommunikation

- KL_03 Partizipative Budget-Projekte

- NE_01 Lagebeurteilung aus Sicht der nachhaltigen Entwicklung

- NE_02 Leitbild Nachhaltige Entwicklung der Gemeinde

- NE_03 Legislaturplanung (mittelfristige politische Planung)

- NE_04 Monitoring und Berichterstattung Nachhaltige Entwicklung

- NE_05 Nachhaltigkeitsbeurteilung (NHB)

- NE_06 Nachhaltige und klimagerechte öffentliche Beschaffung

- EN_01 Label Energiestadt

- EN_02 Strategie für nachhaltige kommunale Gebäude

- EN_03 Mobilitätsmanagement

- EN_04 smarte Beleuchtung

Die Liste mit Beraterinnen und Beratern ist mit dem Leitfaden und weiteren Informationen unter www.be.ch/klimaprogramm zu finden.

Erste Beratungen und Abklärungen deckt gerne Ihre öffentliche Energieberatungsstelle ab.

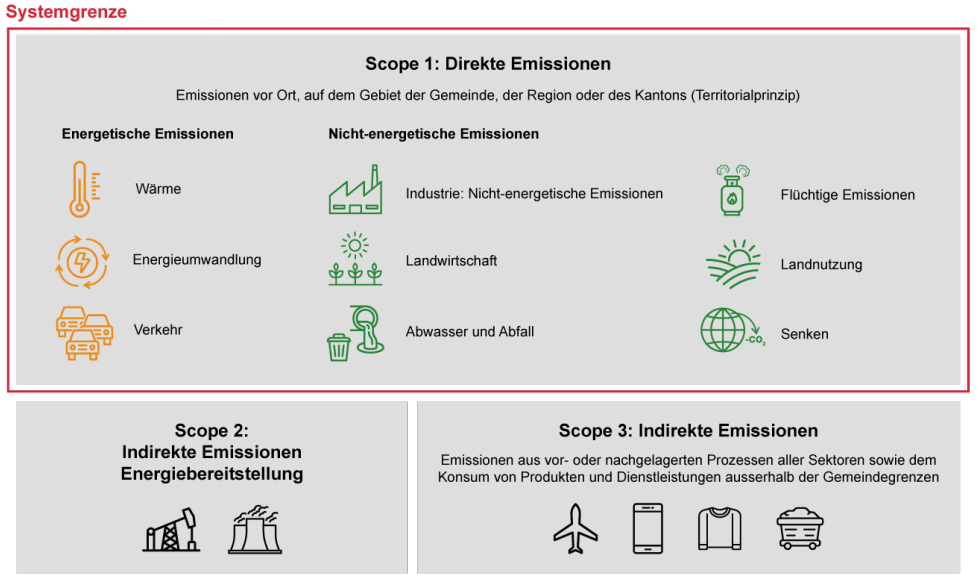

Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten und einen Fortschritt ausweisen zu können, braucht es eine sogenannte Systemgrenze. Sonst würde man Äpfel mit Birnen vergleichen. Da die im Gemeinde-Cockpit verwendeten Daten nach dem Territorialprinzip bilanziert wurden und der Einflussfaktor der Gemeinden sehr lokal ist, wurde sich bei der Berechnung der Score auf die direkten Emissionen (Scope 1, siehe Abbildung unten) bezogen.

Es werden neben CO2 auch Treibhausgase wie Methan (CH4), Lachgas (N2O) und synthetische Gase bilanziert.

Gut zu wissen

Neben den direkten Emissionen entstehen durch Aktivitäten im Kanton Bern auch indirekte Treibhausgasemissionen, die ausserhalb des Kantons anfallen. Sie beinhalten indirekte Emissionen für die Aufbereitung und Bereitstellung der Energie (Scope 2) sowie indirekte Emissionen aus vor- und nachgelagerten Prozessen aller Sektoren (Scope 3). Auch die bei der Herstellung von Gütern und Dienstleistungen für den Kanton Bern und seine Bevölkerung entstehenden Emissionen sind darin enthalten. Diese indirekten Emissionen entsprechen in der Schweiz im Durchschnitt knapp dem Eineinhalbfachen der direkten Emissionen.

Abbildung: Systemgrenze der Klimametrik. Quelle: AUE Klimametrik Leitfaden

Energiedaten

Erneuerbare Systeme für Heizung, Warmwasser und Strom sind ein zentraler Baustein für die Energiewende und den Klimaschutz. Sie reduzieren den Verbrauch fossiler Brennstoffe wie Öl und Gas und verringern somit die CO₂-Emissionen im Gebäudesektor, der einen grossen Anteil am Energieverbrauch ausmacht. Systeme wie Wärmepumpen, Holzheizungen oder Fernwärmeverbünde aus erneuerbaren Quellen nutzen nachhaltige Ressourcen effizient und schonen die Umwelt und den Geldbeutel.

Der Indikator "Erneuerbare Wärme" zeigt auf, wie hoch der Anteil erneuerbarer Heizsysteme innerhalb einer Gemeinde ist. Als Datengrundlage dient hierbei das Eidgenössische Gebäude- und Wohnregister, welches öffentlich zugänglich ist. Die Daten des Eidgenössischen Gebäude- und Wohnregister werden von den Gemeinden selbst gepflegt und aktualisiert.

Gemeinden spielen eine entscheidende Rolle bei der Reduktion von Treibhausgasemissionen, da viele relevante Massnahmen direkt auf lokaler Ebene umgesetzt werden können. Bereiche wie der Gebäudesektor, der Verkehr, die Abfallwirtschaft und die Energieversorgung bieten grosses Potenzial, um Emissionen zu senken.

Im Indikator "Treibhausgasemissionen" wurden jene betrachtet, die innerhalb einer Gemeinde direkt durch die Wärmeerzeugung emittiert werden (Scope 1). Als Datengrundlage dienen die Werte der Energie- und Klimadatenplattform des Kanton Bern. Dabei werden ausschliesslich die Emissionen aus den Bereichen "Haushalt" sowie "Wärmeverbünde" verwendet, ohne die Emissionen aus den Sektoren Industrie und Dienstleistungen einzubeziehen um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten und die Sektoren abzubilden, auf die eine Gemeinde Einfluss nehmen kann.

Der Ausbau von Photovoltaik-Anlagen ist ein wichtiger Indikator für den Fortschritt der Energiewende. Er zeigt, wie stark die Sonnenenergie in einer Region bereits genutzt wird und gibt Hinweise auf die lokale Akzeptanz erneuerbarer Energien. Ein hoher Wert deutet auf eine erfolgreiche Integration von Photovoltaik hin, während niedrige Werte Potenzial für Verbesserungen aufzeigen. Dieser Indikator ist besonders aussagekräftig, da er die installierte Leistung in Relation zur Bevölkerungszahl setzt, was einen direkten Vergleich zwischen Gemeinden unterschiedlicher Grösse ermöglicht.

Als Datengrundlage dient die Solarplattform Seeland, welche seit mehreren Jahren Daten erhebt über die installierte Leistung von Photovoltaik-Anlagen, den produzierten Solarstrom und daraus den Solarstromanteil innerhalb einer Gemeinde berechnet.

Quick Facts Energie

Der Anteil von Fahrzeugen mit erneuerbarem Antrieb (z. B. Elektro-, Hybrid- oder Wasserstofffahrzeuge) ist ein zentraler Indikator für die Fortschritte im Bereich nachhaltiger Mobilität. Er zeigt, wie stark der Übergang von fossilen Kraftstoffen hin zu klimafreundlicheren Antriebsarten in einer Gemeinde voranschreitet. Ein steigender Anteil reduziert nicht nur Treibhausgasemissionen und Luftschadstoffe, sondern fördert auch die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern.

Als Datengrundlage dient die Energie- und Klimadatenplattform des Kanton Bern.

Die Veränderung der Treibhausgasemissionen (THG) durch die Wärmeerzeugung in Scope 1 ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung des Fortschritts der Dekarbonisierung des Wärmebereichs. Er zeigt, wie effektiv Massnahmen wie der Ausbau erneuerbarer Wärmesysteme, die energetische Sanierung von Gebäuden und der Wechsel zu emissionsärmeren Heiztechnologien sind, da diese einen direkten Einfluss auf die emittierten Treibhausgasemissionen haben.

Ein rückläufiger Wert weist auf eine erfolgreiche Reduktion fossiler Brennstoffe wie Öl oder Gas hin und signalisiert Fortschritte im Klimaschutz. Dieser Indikator ist besonders relevant, da die Wärmeerzeugung mit beinahe einem Viertel einen grossen Anteil an den Gesamt-THG-Emissionen und direkte Auswirkungen auf die Erreichung nationaler und lokaler Klimaziele hat.

Berechnet wird die Veränderung der THG-Emissionen durch die Wärmeerzeugung aus dem Jahr 2024 im Vergleich zu denjenigen aus dem Referenzjahr 2020.

Der Rückliefertarif für Strom aus Photovoltaik-Anlagen (PV-Strom) zeigt, wie viel Geld Betreiberinnen und Betreiber von PV-Anlagen für den überschüssigen Solarstrom erhalten, den sie ins öffentliche Netz einspeisen. Ein attraktiver Rückliefertarif fördert die Nutzung erneuerbarer Energien, indem er den finanziellen Anreiz für die Installation und den Betrieb von PV-Anlagen erhöht.

Der Herkunftsnachweis (HKN) ist ein Dokument, das bestätigt, dass eine bestimmte Menge an Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Solar-, Wind- oder Wasserkraft erzeugt wurde. Diese Nachweise ermöglichen es Unternehmen und Verbrauchenden, ihren Strombedarf mit Energie aus nachhaltigen Quellen zu decken und so zur Förderung der Energiewende beizutragen.

Als Datengrundlage dienen die Rückliefertarife inklusive HKN aus dem Jahr 2024, welche hier eingesehen werden können.

Die installierte Leistung der Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) in einer Gemeinde ist ein zentraler Indikator für den Ausbau erneuerbarer Energien auf lokaler Ebene. Sie zeigt, wie stark die Gemeinde – zusammen mit privaten und gewerblichen Akteuren – auf Solarenergie setzt, um den eigenen Strombedarf nachhaltig zu decken und CO₂-Emissionen zu reduzieren.

Dieser Indikator ermöglicht:

-

Messung des Fortschritts beim Ausbau der Solarenergie im Zeitverlauf.

-

Vergleiche mit anderen Gemeinden oder überregionale Benchmarks (z. B. im Rahmen von Energiestadt-Programmen).

-

Bewertung des Beitrags der Gemeinde zu nationalen und kantonalen Klimazielen.

-

Identifikation von Potenzialen, um gezielt weitere Massnahmen zur Förderung von PV-Anlagen zu entwickeln.

Eine steigende installierte PV-Leistung zeigt das Engagement der Gemeinde für eine dezentrale, erneuerbare Energieversorgung und stärkt ihre Vorbildfunktion gegenüber Bevölkerung und Wirtschaft.

Die installierte Leistung der PV-Anlagen in einer Gemeinde dient nur zum Informationszweck und fliesst nicht in die Bewertung mit ein.

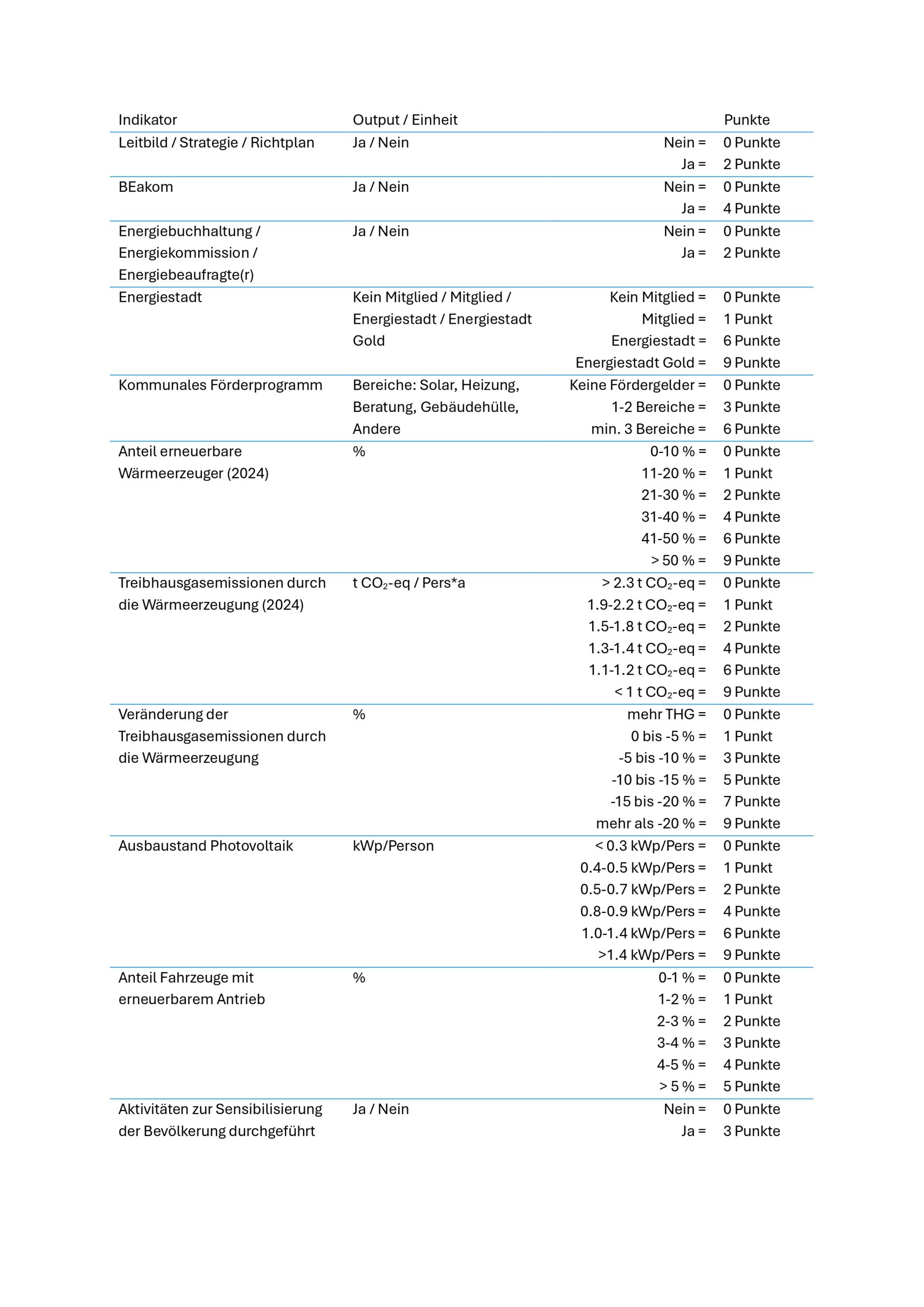

Bewertungsraster